-

Services

Hospital Management - Consulting Services

Publications

- Our Consultants

- Case Studies

- About Us

-

2019年02月26日

| 病院名 | 群馬県立がんセンター | 設立母体 | 公立病院 |

|---|---|---|---|

| エリア | 関東地方 | 病床数 | 314 |

| 病院名 | 群馬県立がんセンター |

|---|---|

| 設立母体 | 公立病院 |

| エリア | 関東地方 |

| 病床数 | 314 |

| コンサルティング期間 | 4年間 |

| Hospital Management - Consulting Services |

|

|---|

群馬県のみならず、栃木県、埼玉県からも「最後の砦」としてがん患者が集まる群馬県立がんセンター(群馬県太田市、314床)。鹿沼達哉院長は、グローバルヘルスコンサルティング森本の支援のもと、大胆な経営改革を断行。改革からわずか2年で経営の黒字化を実現しました(写真は荻野看護部長(左)と鹿沼達哉院長(右)。後ろは森本)。複数の施策から成る改革は、職場環境も大幅に改善。働き方が変わり、息を吹き返した職員の言動は、患者の安心・安全にもつながっています。業務の効率化、経営の黒字化、職員の士気回復、患者満足度の向上を一気に推進させた群馬県立がんセンターの「働き方改革」に迫ります。

群馬県立がんセンターは2018年10月1日、「がんゲノム医療提供の窓口」の機能を担う「がんゲノム医療連携病院」に指定されました(詳細はこちら)。群馬県では初の指定病院になります。

がんゲノム医療は、患者の遺伝子を解析し、がんに関連する遺伝子変異に応じた抗がん剤で治療を行う先端医療の一つ。鹿沼達哉院長は、「がんゲノム医療ができなければ、がんセンターとして生き残れない」と意気込みを語ります。その一方で、「がんセンターががんセンターらしくあるため、プライマリーバランスの黒字化はゆずれないミッションだった」と、これまでの経営改革を振り返ります。

鹿沼院長が副院長・婦人科部長として群馬県立がんセンターに着任したのは2009年。着任後、これまでの「先端がん医療を担うがんセンター」というイメージだけではない現状が、徐々に見えてきました。地域のがん医療の「最後の砦」のため、地理的に県外の医療機関も含めて手に負えなくなった重症患者が集中し、残業や夜勤で疲れ果てた医師や看護師たち。入院の長期化で病床稼働率は70%台にまで落ち込む一方、働きながら治療を続けたいというがんサバイバーたちの通院治療の要望に十分応えられずにいました。

群馬県立がんセンターがある太田市は、埼玉県と栃木県が接する県境にある(太田市のホームページより)

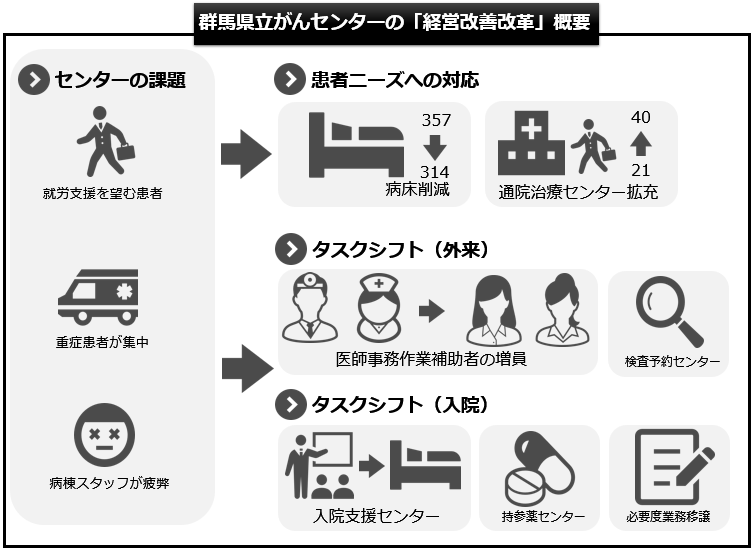

病床削減をして人員を再配置すれば、業務の効率化を推進し、人手不足の解消と患者の要望が多い就労支援を同時に実現できる――。2015年の院長就任を機に、あたため続けてきた改革構想の実現に向けて大きく舵を切りました。

院長就任の2015年は、後に経営改革の現場のコーディネート役になる戸井田雅和経営課長の着任と、データ分析と実行支援を担当するグローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)のコンサルティング導入もあった時期。最初に取り組んだ病床削減は、改革を指揮する鹿沼院長と現場や県病院局との架け橋になる戸井田経営課長、GHC森本が蜜にコミュニケーションを取り合い、着実に改革を推進していきました。

先行した病床削減とそれに伴う人員再配置により、徐々に病棟業務の負担は軽減。357症あった入院病床を314床まで削減したことで、念願だった通院治療センターを拡充。21床だった通院治療病床は、ほぼ倍増の40床になりました。

ただ、入院病床の削減だけでは、医師や看護師など疲弊する現場スタッフたちの業務負担を軽減しきれなかったためです。

鹿沼院長はかねてから、業務負担軽減の切り札として入院支援センターの設置を軸とするPFM(Patient Flow Management)の推進を目指していました。ただ、現場の医師たちは「私たちにもっと働けということですか」などと反発。病棟看護師も病床削減の際の一時的な業務集中に伴う混乱などがあり、一筋縄ではいかない雰囲気が漂っていました。

そこで戸井田経営課長とGHC森本が考えたのは、PFMの推進と共に、「働き方改革の推進」という打ち出し方です。「PFMの推進」だけではどうしても新たな業務が増えるというイメージがつきまといますが、「現場の負担軽減を目指す働き方改革の一環としてのPFM」ということであれば、現場の理解も得やすいと考えたからです。

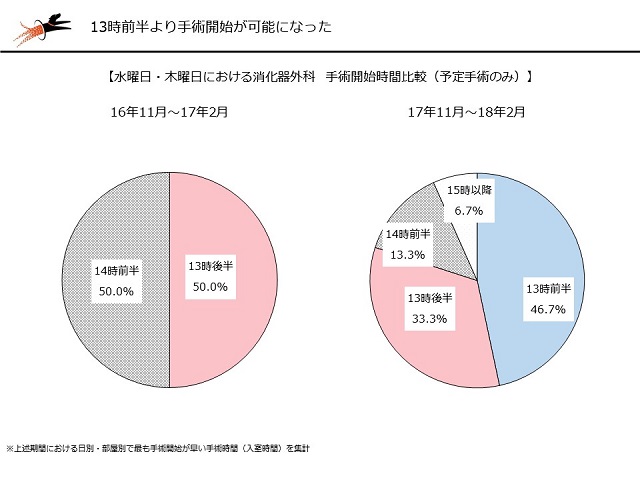

働き方改革を推進する上で欠かせなかったのが、外来業務の効率化と、それを実現するためのタスクシフトです。PFMは、入院医療の一部を外来シフトすることで、入院医療の効率化を目指す手法です。これを着実に推進するためには、外来業務の効率化も欠かせません。外来に時間をかけすぎて、その分だけ手術の開始時間が後ろ倒しになってしまっては、元も子もないからです。そこで戸井田経営課長と森本が着目したのが、医師の文書作成補助や診療記録への代行入力などを行う「医師事務作業補助者」の積極活用です。

外来診療の医師の業務の一部を医師事務作業補助者へシフトすることで、外来の診療時間を短縮。手術開始時間を早め、手術の生産性を高めるとともに、深夜にまで及んでいた業務を見直すことで、病棟の労働環境を改善する狙いがあります。戸井田経営課長は、「医師事務作業補助者の積極活用は、最適な『医師事務作業補助体制加算』の算定で事実上、病院持ち出しのコストがかかりません。多忙な医師や看護師のタスクシフトを強力に推進する一方、地域の雇用も創出します」と、医師事務作業補助者のメリットを強調します。

PFMと医師事務作業補助者へのタスクシフトを軸にした働き方改革。大きなカギを握っていた看護部の取り組みについて、荻野看護部長は「あえて病棟部門ではない師長をキーマンにしたことが奏効したのではないでしょうか」と振り返ります。

荻野看護部長

入院支援センターに抜擢されたのは櫻井師長。当初は病棟部門からの激しい抵抗がありましたが、「働き方改革」との打ち出し方により、徐々にPFMの必要性が受け入れられていきます。「今では入院支援の取り組みについて強い関心と興味を持って受け止められるようになってきました」(荻野部長)。

入院支援センターの受付

また、薬剤師の人材不足から、入院患者の持参薬を病棟看護師がかなりの時間をかけてチェックしていたことを問題視。看護師が病棟業務に集中できるよう、入院当日に事務補助職員が持参薬のチェックを専門に行う「持参薬センター」を新設しました。森本は「本件は看護師が持参薬のチェックをするという特殊な状況だったが、持参薬センターは通常の薬剤師による持参薬チェックの業務負荷軽減にも活用できる」と指摘します。

持参薬センターで業務をする事務補助職員

医師事務作業補助者へのタスクシフトについては、外来師長として入院支援センターのプロジェクトに参加した小宮師長が推進。医師事務作業補助者の活用は、医師のタスクシフトのため、看護師は関係ないと思われがちです。しかし、医師と患者の間に入り、専門知識と細かな医師の業務内容を知り、その内容を噛み砕いて患者へ伝えることができるのは、看護師だけができることです。そこで小宮師長は医師事務作業補助者の導入が決まるとすぐに、医師事務作業補助者に向けた詳細な業務マニュアルを作成。これをベースに医師事務作業補助者へしっかりと教育していきました。

改革を推進する上で顕在化しそうな反発や不満については、看護部長や副看護部長などがフォロー。業務の吸収や現場の声に耳を傾けることで、改革を現場で推進する師長たちを水面下で支援し続けました。

右下から時計周りで小宮師長、松本師長、柳田部長、戸井田雅和経営課長

医師への利用促進は外来部門を担当する柳田乳腺外科部長が担当しました。医療を知らない医師事務作業補助者たちがどこまでできるか疑問視する医師が多い中、まずはアンケートを実施。当然、当初は診療科や個人によって医師事務作業補助者の活用に対する姿勢に温度差はありましたが、小宮師長が作成したマニュアルをベースに、あえて活用の仕方は各医師に任せました。すると活用方法は徐々にブラッシュアップされていき、実際に業務負担が軽減されたという声も出てきました。すると当初は乗り気でなかった医師たちも積極的に医師事務作業補助者を活用するようになってきました。

ただ、検査やCTの予約に関しては、複数の検査の調整などが必要になるため、外来の場で完結させるには効率がよくありません。そのため、検査予約については切り分けて考え、GHC森本より「検査・CT予約センター」を提案し、こちらに業務をシフトする体制にしました。

検査・CT予約センターの入口

2018年12月現在、群馬県立がんセンターに勤務する医師事務作業補助者は26人。医師の業務負担軽減に大きく寄与するため、ほぼ毎月増員しています。増員に伴い、民間企業の管理職経験者を、医師事務作業補助者を管理する「医師事務室チーフ」として採用。医師事務室は、またたく間に欠かせない組織へと成長しました。

効果は明確に表われています。これまで午後1時後半から2時までかかっていた外来診療は、半分近くが午後1時前半までに終えられるようになりました。これに伴い、1枠のみだった午後1時開始の手術は3枠にまで拡大しています。

柳田氏は今回の働き方改革について、「当初は今の自分の仕事は任せられないと思っていましたが、実際は半分以上の業務を任せられることが分かりました。診療時間が短くなったことはもちろん、事務作業の抜け漏れが減ったことも大きなメリット」と指摘します。

松本師長と小宮師長は、業務の効率化による負担軽減以上のメリットとして、「医師たちに声をかけづらいギスギスした雰囲気がなくなりました」と声をそろえます。本来であれば、診察、診断、薬の処方に集中したい医師たちですが、それ以外の業務に時間を取られてストレスがたまり、本来業務に集中できず、さらにストレスを募らせ、そんな医師に声をかけづらくなる看護師や患者たち――。こうした負の連鎖を断ち切り、患者の不安を解消し、職員のモチベーション向上を図るためにも、今回の働き方改革は欠かせませんでした。

鹿沼院長が構想した病院改革は、働き方改革として身を結び、▽病床削減▽業務の効率化▽人手不足の解消▽職員のモチベーション向上▽患者ニーズの実現――などを一気に進める改革となりました。結果、院長就任からわずか2年目で黒字化を実現。その後も黒字経営を継続しています。

冒頭で鹿沼院長が「絶対にゆずれない」とした経営の黒字化。なぜ、鹿沼院長は黒字化にこだわるのでしょうか。

「がんセンターで働くことを希望して就職した職員、がんセンターで治療することを望んだ患者、がんセンターだから任せられると託してくれた医師―。がんセンターは、さまざまな期待や信頼の上に成り立っており、それらにしっかりと答えることが、がんセンターの存在意義だと思っています。こうした期待や信頼を背に、『我々がやるべき理想の医療はこれだ』とはっきりと言い、実行するためには、プライマリーバランスの黒字化は必須条件なのです。

赤字のままでは、『余計なことはしなくていいので、そこそこの医療をやってくれればそれでいい』ということになりかねません。そんなことではがんセンターとして評価されず、職員のモチベーションは下がり、職員も患者もいなくなってしまいます。ですから、赤字に甘んじてそこそこのことをやるのではなく、しっかりと利益を出した上で、現場からやるべき医療を提案し、周囲から『ぜひ、それをやってもらいたい』と言ってもらえるようになることが、理想とするがんセンターへの第一歩であると考えています」

群馬県立がんセンターの働き方改革の経緯や狙いについて、鹿沼院長に聞きました。

――病床削減や通院治療センター拡充などの改革は院長就任前からの構想ですか。

群馬大学医学部附属病院の腫瘍センター長(准教授)をしていた頃から、ずっと群馬県のがん医療はどうあるべきかを考えてきました。その頃からがんセンターの存在には着目していたのですが、がんセンターで働くようになり、外から見るのと中から見るのとでは、随分と違うということが分かってきました。

県立がんセンターは唯一の専門病院なので、一定の役割を果たさないといけない。先んじて先進医療もしないといけない。ただ、「最後の砦」ということで、ほかの医療機関では手に負えない患者を多数抱えることで経営的にかなり厳しい状況にあり、また、がんになっても社会復帰したいというがん患者の一番の希望にも十分に応えられていない状況した。

ですから、まずはがん患者の就労を支援する通院治療センターを拡充したかった。一方で、重症患者を抱える病棟は10対1の看護師配置でかなり厳しい状況にあり、病床管理や病棟業務の効率化が欠かせない状況にありました。病棟業務の効率化と通院治療センターのニーズを満たすには、病床削減しかなかった。この病院が抱える多くの問題を解決できると確信していたので、院長になったらまず最初に着手しようと、構想をあたため続けてきました。

――病床数が多いことは名誉と考える院長も多いですが、その決断にためらいはありませんでしたか。

全くありませんでした(笑)。地域のニーズを満たし、職員のモチベーションを上げ、病床稼働率も高められる方法でしたから。

森本さんには在院日数の短縮や病床稼働率の向上、抗生剤の見直しなど、病床削減と合わせて、これまでの無駄を省く活動も推進していただき、相当なコスト削減も実現しました。

――結果として非常に「筋肉質な病院」になったと思っています。看護部門の頑張りによって、入退院支援加算が県内で最も取れていることや、重症度、医療・看護必要度のデータ提出をいち早く請求データ(看護必要度II)にできたことも大きいと思っています。

がんセンターのような専門病院は、特に看護師が支える病院だと思っています。今回の改革を推進してくれた師長、それを支えてくれた看護部長には本当に感謝していますし、看護部と連携して経営改革を推進できたことはとても重要な要素だったと考えています。

働き方改革というと、中には看護師の導線を管理して無駄を省くという手法もあるようですが、当院の現場には合わないと思いますし、今回のようなやり方で進められてよかったです。

――黒字化にこだわったのはなぜですか。

黒字化しないと、この病院はよくならないと思っていました。ですから、院長就任後、周囲には「2年で黒字化してみせる」と宣言していました。

プライマリーバランスを黒字化しないと、病院も行政も動かせません。あれをやりたい、これをやるべきだといくら言っても、赤字の病院に対しては、「余計なことはせず、県立病院はそこそこやってくれればいい」となってしまいがちです。それでは、職員がいなくなり、結果として患者もいなくなり、病院がつぶれてしまいます。

ここで働く職員たちは、「がんセンターだから」という気持ちは絶対にあると思います。その気持ちに応えるためには、「周囲から評価されている」ということを示さないと、職員のモチベーションは下がり、職員も患者もいなくなってしまいます。そのため、プライマリーバランスの黒字化は、理想とするがんセンターを目指すためにも、絶対にゆずれないところでした。しっかりと利益を出すことができれば、現場からやるべき医療を提案し、「こういう改革をしたい」と堂々と示すことができるのです。

私たちが理想とするがん医療は、群馬県の医療関係者も県民も望んでいることだと思います。ですから、実績を作って行政に認めてもらい、私たちの提案に対して「是非、それをやってもらいたい」と言ってもらえるようになることが、理想とするがんセンターへの第一歩であると考えています。

――今後の展望について教えてください。ゲノム医療など先端医療の強化や、さらなる地域連携の推進を目指しています。

群馬大学付属病院からの医師派遣だけに頼らずとも、群馬で働きたいという医師を増やすためにも全国から医師が集まってくる病院にしていきたいと考えています。そのためには「群馬県立がんセンターで働きたい」という環境をさらに整備することが必要です。臨床面では今回の働き方改革でしっかりと臨床に集中できる環境が整ってきたと思うので、今後は論文執筆に必要な「データマネジメントセンター」の設置や、論文作成支援者の確保など、医療現場と国の研究との間をつなぐ事務局機能を強化していきたいと考えています。

医師が集まってくれば、若い医師たちが切磋琢磨し、彼らを指導する指導医もさらなる自己研鑽が必要になってきます。まだまだ小さながんセンターですが、将来的には臨床も治験も学術研究も全国から優秀な人材が集まってきて、その結果として全国から患者が集まる「ハイボリュームセンター」(外科症例数の多い病院)になれればと、理想を描いています。

――本日はありがとうございました。

群馬県立がんセンターには、がんの地域連携を専門に行う職員が存在します。周囲のクリニックや医師会はもちろん、県境を超えて栃木県や埼玉県へも足しげく顔を出します。地域連携先から「外に出るがんセンター」という評判が広まりつつあり、講演会などを通じて集患を推進。また、「外から見るがんセンター」という視点から、患者満足度の向上にも貢献しています。

菊池氏

地域連携を担当するのは、地域連携室の菊池氏。働き方改革の推進に一定のメドがついたことで、GHC提案を受けて集患を目指した地域連携にも対策を進めました。これまで菊池氏が展開してきた地域連携をダイレクトに経営へ生かすため、戸井田経営課長も地域連携担当として新たに参画することになりました。

戸井田経営課長は、「素晴らしい取り組みをしっかりと知ってもらうためには広報が重要です」と、地域連携強化の狙いを語ります。これまで地域連携を推進してきた菊池氏からヒアリングすると、「外に出る」という姿勢がクリニックや医師会から評価されること、医療機関にしっかりとチラシが行き渡っていないなど、改善すべき課題が次々に見えてきました。

「外に出る」をしっかりとアピールするため、院内の医師や看護師たちと調整し、講演会の年間スケジュールを作成。医師会にもしっかりと周知してもらえるように後押しすることで、今では100人近くを集客できる講演会を頻繁に開催できるようになりました。講演会は毎回アンケートを行い、PDCAを回してさらに求められる講演内容になるようブラッシュアップも欠かしません。

「外に出るがんセンター」は、自院の状況を客観的に分析する機会にもなります。外来の待合室で具合が悪くなっている患者に気付かない事務方、突然の雨に傘がなく外へ出られない患者たち――。こうした細かいながらも、しっかりと対応することで患者満足度を向上させることができる気づきを、経営に生かせるよう、菊池氏から戸井田経営課長につなぐ活動も動き出しました。

「困っている人へ手を差し伸べることは、本来であれば普通のこと。外に出ることで見えてくる疑問をしっかりと院内に伝え、患者満足度のさらなる向上へつなげていきたいです」(菊池氏)。

| 塚越 篤子(つかごし・あつこ) | |

|

コンサルティング部門シニアマネジャー。看護師、助産師、経営学修士(MBA)。10年以上の臨床経験、医療連携室責任者を経て、GHC入社。医療の標準化効率化支援、看護部活性化、病床管理、医療連携、退院調整などを得意とする。全国の病院改善事例多数。若手の育成や人事担当なども務める。「」編集長。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.