-

Services

Hospital Management - Consulting Services

Publications

- Our Consultants

- Case Studies

- About Us

-

2012年10月25日

| 病院名 | 豊橋市民病院 | 設立母体 | 公立病院 |

|---|---|---|---|

| エリア | 東海地方 | 病床数 | 780 |

| 病院名 | 豊橋市民病院 |

|---|---|

| 設立母体 | 公立病院 |

| エリア | 東海地方 |

| 病床数 | 780 |

| コンサルティング期間 | 1年間 |

病院は、様々な医療関係の商品をメーカーや卸業者から購入しています。財務諸表で「機械設備」に含まれるMRIやCTなどの高額医療機器、「材料費」に仕分けされる薬品や材料がその代表です。材料とは、手術室の外科的治療に用いられる機材も含め、メスやガーゼ、注射器、カテーテルなど様々なものが含まれます。

これらの商品をそろえ、専門家がそれを用いることで医療サービスは成り立っているわけなので、材料費は、医療の「原価」の一部ともいえます。

ビジネスで利益を出す鉄則といえば、「安く仕入れて高く売る」。

しかし、日本の病院の場合は制約があって、病院は原則、医療サービスには自由に値段をつけることはできません。たとえば、盲腸の手術をする場合に、他病院よりも手術料を安くして薄利多売をねらったり、付加価値をつけたブランド戦略を展開して高価格設定で患者を呼び込む、といったことはできません。

そこで、病院の経営を健全化して黒字にするためには、患者の回転を速くしてたくさんの患者を受け入れる、原価を抑える、という2つの視点での経営改善が重要になってきます。前者については、基本ケース2、3、4で説明しました。

ケース5は後者の発想です。この発想で重要な経営改善の切り口が、仕入れ値を抑える、という方法です。そこで、豊橋市民病院の例をご紹介しましょう。

豊橋市民病院は、ベッド数910床(当時)を備えており、同院が含まれる東三河医療圏において、基幹病院の役割を担っています。GHCはDPC導入支援の後、2007年からは材料費のコスト削減についてのコンサルティングを行うことになりました。

読者の中にも、仕事で価格交渉のテーブルに着いたことのある方は少なくないと思います。様々な力関係が影響する緊張した場面ですが、勇気を出して「もうちょっとどうにかならないの」「ここの数字を丸めてもらえると嬉しいんだけど……」などと切り出すものの、相手の方が一枚上手だと、「サービスが維持できない」「そのぶん納期が遅れてしまう」「もう少し仕入れを増やしてもらわないと厳しい」「うちでその価格での取引はムリなので他社へどうぞ」などなど、簡単にかわされてしまう。下手をすると、元々の見積もり価格に割引交渉分があらかじめ含まれている可能性もあるなど、あの手この手で切り返されてしまいます。顧みて忸じくじ怩たる思いに駆られる方も多いのではないでしょうか。

病院経営者の中にも、赤字が続く経営に問題意識をもっている方は多くいます。改善の一手として材料費の値下げをメーカーや卸の担当者に相談するのが常ですが、なかなかうまくいかないのが実情です。

横のつながりを生かして値下げ交渉に成功した病院の情報を手に入れ、その数字を交渉材料にしようとするパターンも多いようですが、相手の営業担当者も海千山千です。「いや、その病院はたくさん仕入れてくれていますから……」「そうそう、あの病院には特殊な事情がありまして……」とかわされてしまったり、「うーん、わかりました! 3円値下げします!」などと、拍子抜けするような結末に終わってしまうことがよくあります。病院側に比べ、メーカー・卸の方が価格情報をはるかに多く握っているという情報格差(デバイド)の存在が、その大きな原因です。

GHCはDPC病院の約4割にあたるデータを収集しています。これを分析してみると、価格交渉のために知っておくべき前提が数多くみえてくるのです。

たとえばその一つが、材料の購入量と割引率は決して比例していないこと。詳しいデータをここでお示しすることはできませんが、ある材料を平均量の3倍買っているA病院、2倍買っているB病院、半分しか買っていないC病院があるとします。「この病院はたくさん仕入れてくれていますから……」という向こうの営業担当者の説明が本当なら、その割引率も、A↓B↓Cという順になっているはずです。しかし、ふたを開けてみると、その割引率は、順不同。C↓B↓Aと全く逆転していることもあれば、B↓A↓Cと入り乱れていることもあります。その理由は病院とメーカー・卸の力関係、人間関係や他の品目との絡み、価格交渉に取り組む組織体制やこれまでの積み重ねの差など様々で、一概には言えません。

こうしたことが起こるのは、流通情報を横断的に比較するメディア(または、メジャー)が、かつては存在せず、材料の販売価格そのものが、いわばブラックボックス化していたからです。しかし、価格比較に関するベンチマーク分析を行えば、この「メディア」を病院それぞれが手に入れることができます。

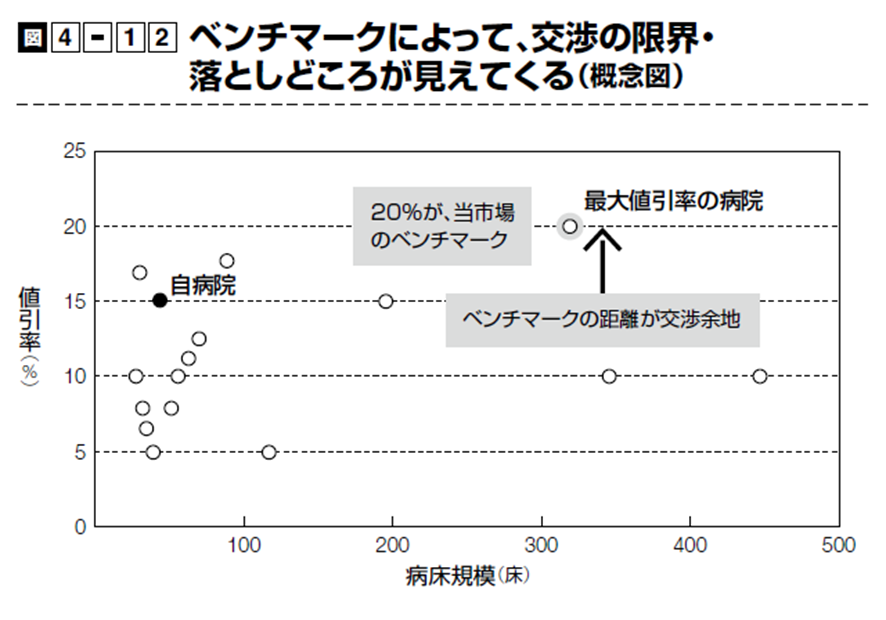

豊橋市民病院の場合、整形に関する材料で、購買数は平均の3倍近いのに、割引率が平均以下のものがあることがわかりました。他の病院では、購入量はもっと少ないのに高い割引率のところもありますから、ここには交渉の余地があります。

個々の材料に対してこうした分析を行い、年間でどのくらいの費用削減が可能かどうか(削減ポテンシャル)をシミュレーションして判断すれば、コストダウンのインパクトが大きい材料、交渉しやすい材料などを選び出し、価格交渉の優先順位をつけることもできます。

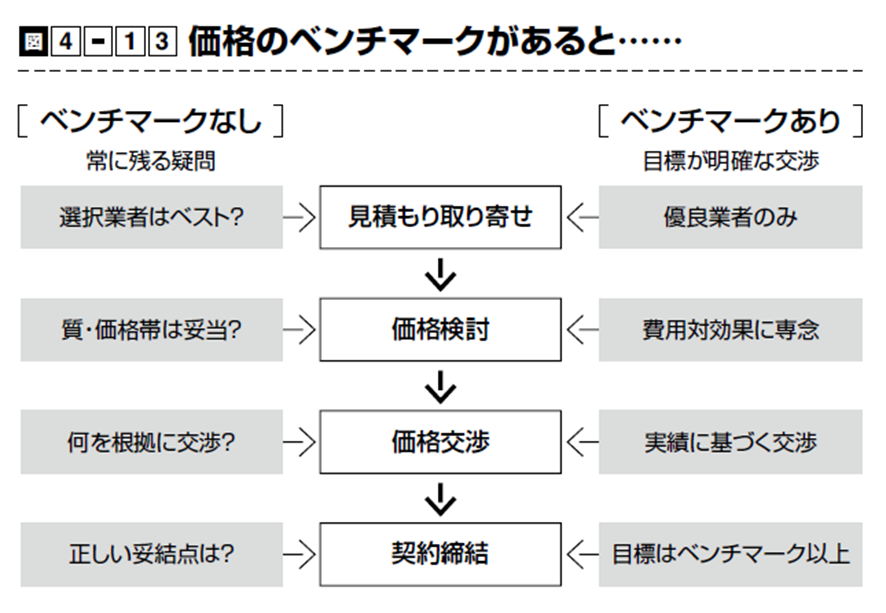

さらに、価格のベンチマークがあれば、見積もりの取り寄せ、価格検討、交渉、契約締結など全ての場面において、「適正かどうか」をチェックしながら進めていくことができます。

半面、ベンチマークのない交渉は、暗い洞窟の中を手探りで進んでいくようなもの。前に進むには、それこそ勘と度胸に頼るしかありません。運よく〝出口〞がみつかればよいのですが、果たしてそこがベストなのか、他にも出口はあったのか、誰にもわかりません。

適正な値下げ幅がわからなければ、仮に1個2500円だったのを500円値下げできたとしても、その成果を評価できません。もし本当は1500円まで値下げできる材料だったとしたら、病院はこれからもその材料を一つ買うたびに、500円ずつ、避けられたはずの損失を計上していくことになっていくからです。

誤解していただきたくないのは、価格のベンチマーク分析は、決してメーカーや卸業者を叩いて叩いて、とにかく安く買うためのツールではない、ということです。買い叩いた結果、メーカーや卸業者が赤字になれば、研究・開発などに投資できず、新しい製品も生まれません。これでは、価格交渉が日本の医療界の進歩を妨げることになってしまいます。

ベンチマーク分析に基づく価格交渉は、あくまで適正価格で買うことをめざして行われるもの。過剰な要求をして売り手を困らせるのでもなく、交渉の余地を残したまま高く買い続けて隠れた損失を出し続けるのでもなく、正当な価格での健全な取引をめざすためのツールです。そして、その価格を探るための合理的な交渉は、データの裏付けがあるからこそ可能なのです。

もちろん業者には他社との競争を意識させることになりますから、相応の企業努力を求めることになるでしょう。

しかし、信頼関係は、価格交渉を通して深めていくことも可能です。たとえば、価格交渉に応じたメーカー・卸には購入量を増やすなど、「どっちもお得」(Win-Win)な落としどころをあらかじめきちんと用意しておけば、ビジネスは成立します。また、病院本体が赤字を計上してしまっている状態の中、そこに出入りをしている業者としても、どれだけ病院経営を支援できるか、その姿勢が問われます。豊橋市民病院の場合、業者と信頼関係が深まった今では、先方からコスト削減のための提案をしてくれるケースもあるそうです。

結論から言うと、豊橋市民病院ではこのような価格交渉により、2007年度に2000万円、2008年度は1億8600万円、そして2009年度は1億6900万円と、3年で、合計3億7500万円のコストダウンに成功しました。

GHCのコンサルタントは、あくまでデータ分析と交渉のツボをアドバイスすることに徹します。交渉の練習をロールプレイでしてもらうなどの実戦的な指南もしますが、実際に交渉の窓口に立ち、業者と丁々発止を繰り広げ、後に引かずに結果を出したのは、材料購入を担当する契約担当の職員や事務局長です。この実績の大半は職員の方々の努力で勝ち取ったものといえるでしょう。

価格交渉では、窓口を一元化し、医師や薬剤師、コメディカルなどのスタッフと意思統一をしておくことも必要です。根回しなどが入ると医師の〝鶴の一声〞で取引先や価格が設定されてしまうことも多い世界なので、そうした案件を一つひとつなくし、病院全体を巻き込んで一枚岩とならなければ、コストダウンはできません。

当然、医師の側にも、購入については契約担当をはじめ事務方に任せる、という意識改革が必要です。事務方がその信頼に責任をもって答えを出せば、自然と病院内での部署の地位もあがっていきます。コストダウンという課題に取り組むことは、医療スタッフと事務職員で役割分担を明確にし、病院内にチームワークを醸成していくことでもあるのです。

現在(初版当時)、豊橋市民病院では、こうした取り組みから実績をあげて自信をつけた職員が、主体的に価格分析の資料をつくり、医師に情報発信を行い、材料購入費のコントロールを行っています。先ほどの3・75億円のコストダウンの中には、材料費の他、委託費、修繕費、賃借料なども含まれており、GHCがタッチしていない部分も多々あります。これこそコスト意識が院内の文化として根付き始めていることの証といえるでしょう。職員一人ひとりの交渉術も向上しました。数値を分析する。値下げ価格の仮説を立てる。交渉のシナリオを練る。仮説を修正する。結果を出す。そういう仕事のスタイルが、着々と浸透しています。

| 広報部 | |

| 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.