2009年11月09日

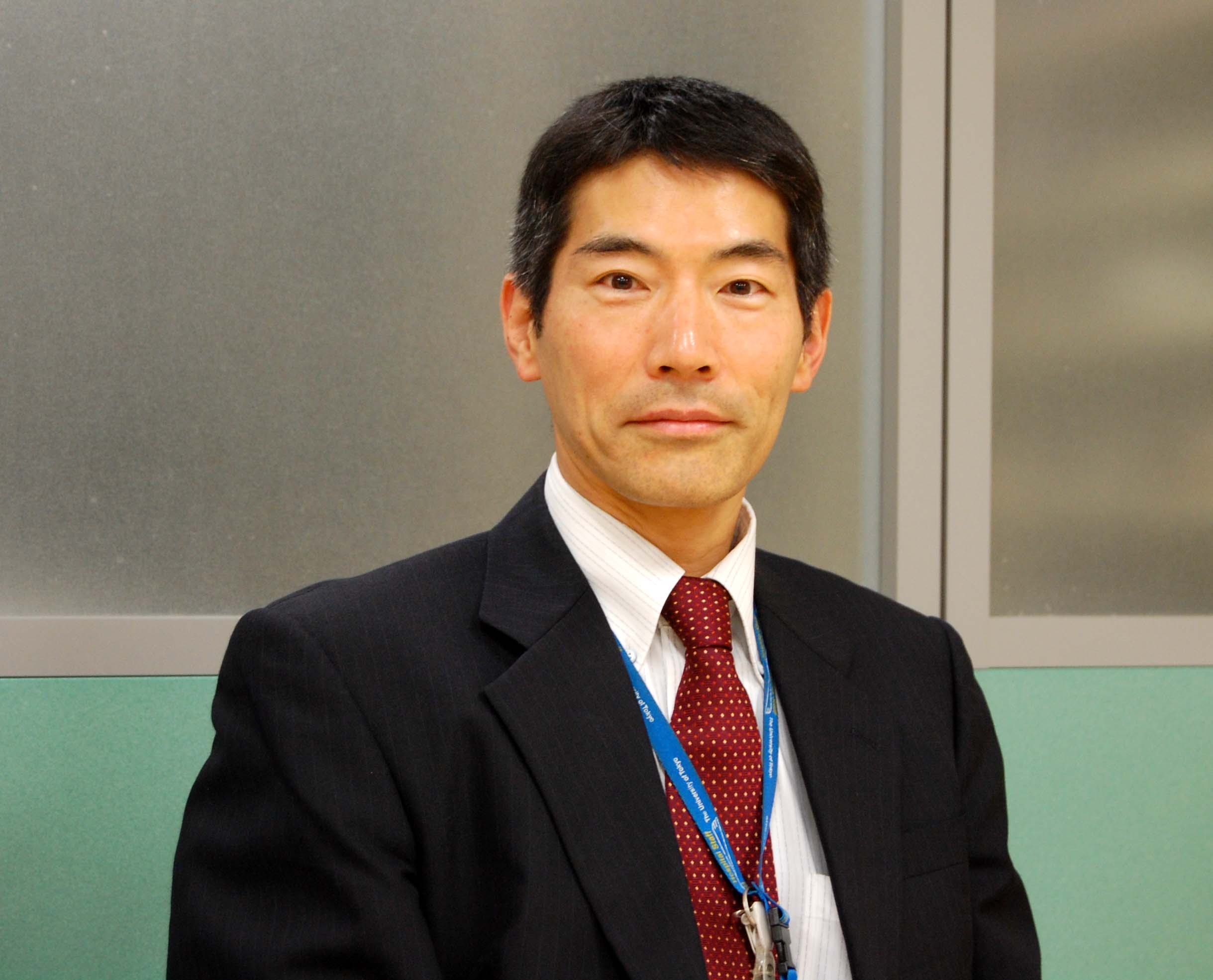

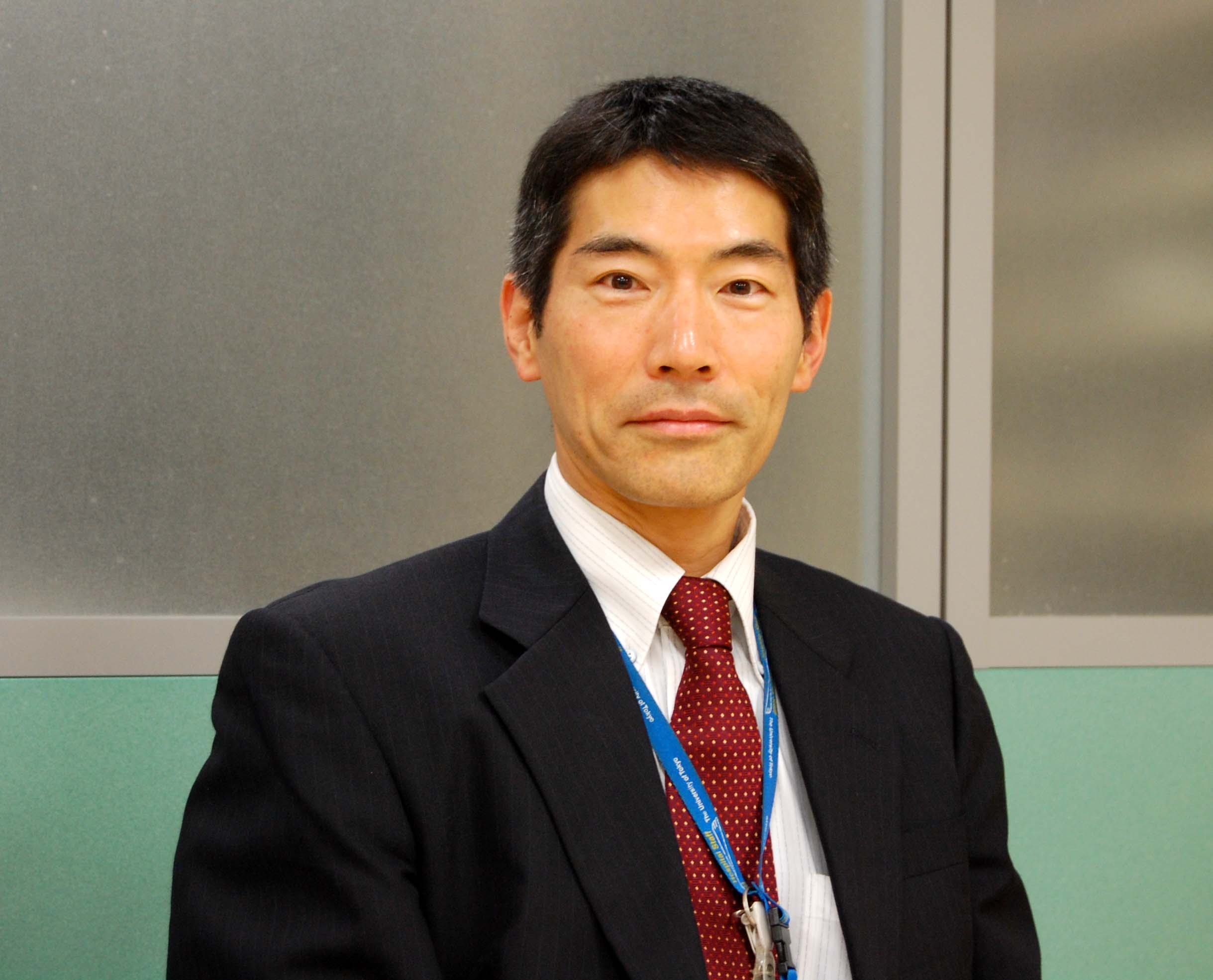

「生きているという実感」――東京大学医学部附属病院救急部部長 矢作直樹先生~前編~

常に優しい笑顔で、頷きながら話を聞いてくださる、穏やかな先生。背筋が伸びていて、「達観(=物事に超然として、悟りの心境に達すること)」という言葉がぴったり。

そんな印象の矢作先生ですが、実は、日本を代表する

東京大学医学部附属病院の救急部部長として日夜、まさに人の命と向き合っている先生です。各科では対応困難なショックや重症感染症、意識障害、薬物中毒、外傷などに対応し、「自分たちが診るしかない」という気概のもと、日々、患者さんの命と対峙していらっしゃいます。

その日、東大病院の1階に現れた矢作先生は、「こんにちは」とにこやかに、まっすぐな視線と優しい笑顔であいさつしてくださいました。そしてまず案内してくださったのが、ほぼ「住んでいる」に等しいという研究室。読書家とはうかがっていたものの、驚きました。本棚には到底入りきらない本が山のように積まれていました。「ここらへんはここ3ヶ月以内に読んだもの」とさらりとおっしゃって、指差した先には本の山。1日1冊以上、読むそうです。あとからお聞きしたところ、半年間で積み重なった本は750冊にも至るとのこと。ほとんどはノンフィクションで、タイトルを覗くと、政治、経済、外交、軍事、歴史、宗教・思想ものなどなど。救急医という仕事を考えると意外ですが、実は先生は、「生とは何か」というところから出発し、万教同根・梵我一如の境地に達し、そこに摂理を見出されました。

話を聞けば聞くほどに、独特で魅力的なワールドが広がっていきます。そんな世界観、人格は一体どうやって形成されたのでしょうか。それを解明することが今回のインタビューのミッションだったのですが…。

――先生は、幼少期はどのような子どもだったのですか?わんぱく坊主でしたね。遊ぶのに精一杯、という。小学校の頃から運動はよくできる子でした。決められたことが嫌いで、勝手になんでもする、あまり人の言うことを聞かない子。

また、絵を描くことがすごく得意でした。風景も、想像のものも、なんでも描いていて、いろいろな賞をもらっていたのですが、中学2年生のある日突然、パタンと意欲がなくなりました。学校の校庭で自分の目に入ったものを描いたのを最後に、描きたいという意欲がなくなったのです。

――不思議ですね。絵のほかにはどんなことが好きだったのですか。音楽、美術館、博物館、スポーツ…。あとは、海で泳いだり、野山を走ったり。山は、10歳の頃から一人で登っていました。

――すごいですね。ご両親はどのような教えだったのですか。父から教えられたのは、「負けるケンカはするな」ということと、「卑怯なことはするな」ということ。母が言っていたのは、「男らしく」ということでしょうか。うだうだ言うなとか、言い訳をするな、と。

登山は、低い山から始めました。子どもの頃から体力はありましたし、20歳になってからは、年間200日は山にいました。大学が金沢だったので、誰もいない岩場を登っていました。プロの登山家になろうと思っていたので、学業は二の次。ただ、二度目に雪山で滑落したときに、「もう山にはくるな」という声を聞いたんですね。1度目の滑落は、鹿島槍ヶ岳北峰で、1000メートルもの高さをほんの数十秒で一気に堕ちました。このときは本当によく助かったなと思います。不思議でした。そして2度目は、昭和54年12月で、100メートルほど堕ちただけだったので、精神的なダメージはなく、余裕はあったのですが、はっきりと声を聞いたのです。そのまま山を下りて、それ以降、山に登ろうと思ったことはありません。

――すさまじい体験ですね。ただ、1度目に堕ちたときにはやめようとは思われなかったのですね。そもそも、プロの登山家になろうとまで先生を虜にしたのは何だったのでしょうか。そばに生物かいない感覚がおもしろいのです。自然の中で生きているという実感、ですね。登山は人と競うものではありませんし、幸せな感じがするんですよ。よく「怖くないのですか」と聞かれることもありますが、「間違っていることをしなければ大丈夫」と信じていました。登山をしていると生き延びるのに必死ですが、怖さよりも、自然の素晴らしさのほうがもっとすごいわけです。猛吹雪のなか、何日かに1度晴れたときの素晴らしさといったら、言葉にはできません。

~後編に続く…~

—–

| 広報部 |

|

事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。

|